Lettre 5 - Académie française et les Immortels

Une institution née de la volonté d'un État

Fondée en 1635 par le cardinal de Richelieu sous le règne de Louis XIII, l'Académie française est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses institutions de France. Sa mission, définie dès l'origine, est de veiller sur la langue française. Selon ses statuts, elle doit « travailler, avec tout le soin et toute la diligence possibles, à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences ». Son projet le plus emblématique et le plus long est la rédaction du Dictionnaire de l'Académie française, qui fixe l'usage du "bon français".

Les quarante "Immortels"

L'Académie est composée de quarante membres, élus par leurs pairs. Ces membres sont surnommés les "Immortels", en référence à la devise inscrite sur le sceau de l'Académie : « À l'immortalité ». Ce titre ne promet pas la vie éternelle, mais symbolise la pérennité de la langue française qu'ils sont chargés de défendre. Contrairement à une idée reçue, les académiciens ne sont pas exclusivement des écrivains. Si les poètes, romanciers et dramaturges y sont nombreux, on y trouve aussi des philosophes, des historiens, des scientifiques, des critiques d'art, des hauts fonctionnaires ou d'anciens hommes politiques, dont l'œuvre ou l'action a particulièrement illustré la langue française.

Le chemin vers l'immortalité : une élection codifiée

On ne devient pas académicien par nomination, mais par élection. Lorsqu'un membre décède, son siège, appelé "fauteuil", est déclaré vacant. Les candidats doivent alors officiellement "poser leur candidature". S'ensuit une période de campagne très codifiée, où chaque candidat doit rendre visite individuellement à chacun des académiciens en fonction pour solliciter leur voix. L'élection se déroule à huis clos, au scrutin secret. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages. Ce n'est qu'après cette élection qu'il est reçu officiellement sous la Coupole lors d'une cérémonie publique où il prononce un discours en l'honneur de son prédécesseur.

Hugo, Musset et la Coupole en 1851

En 1851, Victor Hugo est déjà un académicien établi, élu en 1841 après plusieurs tentatives infructueuses. Il est donc l'un des "grands électeurs" qui décident de l'entrée des nouveaux membres. C'est dans ce contexte que la lettre d'Alfred de Musset prend tout son sens. En sollicitant le soutien de Hugo, Musset ne fait pas qu'écrire à un confrère ; il se plie à la tradition de la campagne académique. La réponse positive de Hugo est d'autant plus remarquable qu'elle vient d'un rival de longue date, au moment où celui-ci est assailli par les persécutions politiques. En promettant sa voix, Hugo place l'institution et la reconnaissance du talent littéraire au-dessus des anciennes querelles et des combats du présent, faisant de l'Académie un terrain de trêve et de grandeur d'âme.

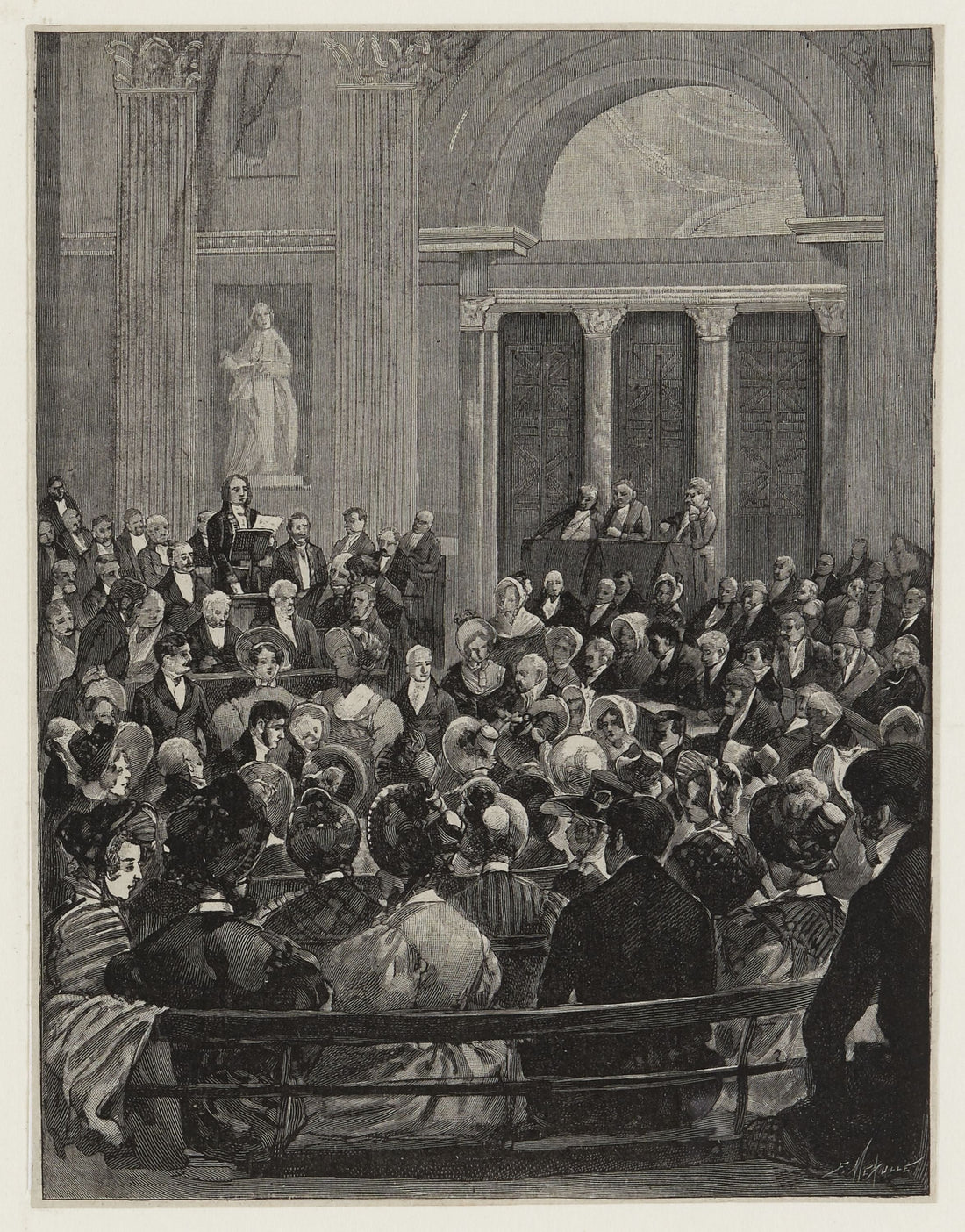

Ci-dessous l'illustration pour "Actes et paroles, Avant l'exil" dans l'Edition Hugues (1893), page 25, discours de réception de Vitcor Hugo à l'Académie française le 3 juin 1841.